Beragama Dengan Kesadaran; Dari Akal ke Spiritual

Oleh : Teuku

Muhammad Jafar Sulaiman dan Zuhri Sabri

Pada umumnya setiap orang yang beriman kepada agama

(Tuhan) mengakui akan pentingnya makna beragama dengan kesadaran sebagai

konsekuensi dari keimanan yang dimilikinya. Namun bukan berarti seluruhnya juga

memiliki kandungan pemaknaan yang sama tentang hal ini. Sebagian dari konsep iman

itu memperkenalkan keimanan strukturalis, yang mensyaratkan adanya kebutuhan

mutlak terhadap suatu struktur institusi tertentu yang dapat mengorganisir

penganut agama agar taat dan patuh pada perintah dan larangan agama. Dengan

kata lain makna beragama dengan kesadaran menurut konsep ini diwujudkan melalui

institusi hukum sebagai sarana paling otoritatif yang menghubungkan antara

manusia dan khaliknya.

Setiap orang pasti memiliki kesadaran terhadap realitas

yang terkait dengan kehidupannya. Salah satu kesadaran yang paling mendasar

bagi manusia adalah kesadaran bahwa dirinya hidup dan oleh karenanya

berkeinginan untuk mempertahankan kehidupannya. Kesadaran dasar ini pada

tahapan berikutnya akan menstimulasi sejumlah aktifitas, tindakan dan pemikiran

yang bertujuan untuk melindungi, memberikan kenyamanan dan sekaligus keinginan

untuk memajukan kualitas kehidupannya secara lebih sempurna.

Dalam mewujudkan keinginan-keinginan dasar kemanusiaan

itu, agama muncul sebagai salah satu pilar yang diyakini banyak ummat manusia

sebagai institusi yang mampu menjamin terpenuhinya keinginan dasar tersebut,

karena agama mengandung nilai-nilai dasar yang bersumber dari yang Maha Benar,

sehingga dengan mengikuti seluruh pesan agama pasti dapat mengarahkan hidup

manusia kearah yang benar. Atas dasar ini semestinya kesadaran kemanusiaan

menjadi makna esensial dari makna “beragama dengan kesadaran”.

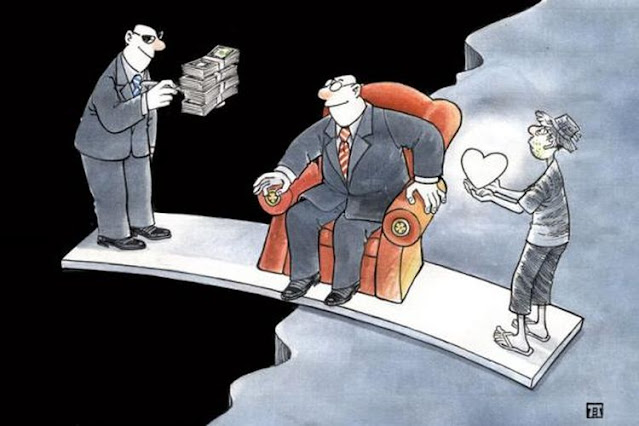

|

| Sumber : Google |

Salah satu nilai khas cara kerja hukum yang membedakannya

dengan norma sosial lainnya yakni adanya daya paksa, kemampuan mengidentifikasi

kesalahan/kejahatan secara kongkrit (positif) dan memiliki hukuman sebagai konsekuensi

dari pelannggaran norma hukum tersebut. Elemen identifikasi terhadap sesuatu

yang kongkrit dalam hukum

meniscayakan adanya sesuatu yang dapat diukur, memiliki sistem dan mekanisme

validasi yang mapan.

Beragama

dengan Kesadaran

Namun apakah Iman juga dapat masuk dalam kategori yang

demikian?. Jika merujuk pada ketentuan yang demikian maka kita juga harus

memiliki alat ukur yang namanya Iman, alat ukur ketaqwaan, dosa serta

elemen-elemen keagamaan lainnya, tapi apakah hukum juga mampu merambah pada

pengukuran yang demikian?. Pandangan umum yang lazim diyakini menurut konsep

ini adalah terjadinya kepatuhan massal terhadap hukum-hukum agama yang

diorganisir oleh Negara melalui daya paksa Hukum telah mencerminkan keimanan dan ketaqwaan

ummat beragama. Analogi yang sering diperkenalkan adalah jika seseorang ingin

menjadi anggota kepolisian maka ia harus tunduk dan patuh pada sistem latihan

calon anggota polisi yang diterapkan oleh instruktur atau pelatih, sehingga

kelak akan menjadi polisi yang professional dalam memperagakan keahlian

dibidang kepolisian. Namun apakah kemampuan seorang polisi dalam memperagakan

keahlian dalam bidang kepolisian tersebut secara otomatis mencerminkan bahwa ia

telah menjadi seorang abdi Negara yang ideal? Tentu saja belum bisa dipastikan

demikian, buktinya hingga saat ini dimanapun juga, tetap saja ada oknum

kepolisian yang justru memboncengi kejahatan dan bahkan pelaku kejahatan itu

sendiri. Artinya keahlian seorang polisi dalam ilmu kepolisian tidak bisa

menjadikan sandaran absolut bahwa ia adalah seorang yang baik, dan tulus

mengabdi pada Negara.

Demikian juga dalam hubungan hukum dan keimanan dalam

agama, hukum tidak memiliki kapasitas untuk menilai baik buruknya keimanan

seseorang, bahwa seseorang taat secara hukum agama belum memastikan ia seorang

beriman, hal ini bisa disaksikan dari masih banyak orang tersakiti atas nama

agama, banyak tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia yang mengatasnamakan

ingin menerapkan hukum agama, serta banyak lahir kata umpatan dari mulut para

pelantun kalam ilahi yang suci.

Jika hukum secara ambisius mengklaim bahwa ia dapat

mengidentifikasi keimanan, maka semestinya tidak perlu dipaksakan pada semua orang,

karena orang beriman tentu tidak memerlukan daya paksa hukum untuk taat. Namun,

kini sebaliknya hukum justru hendak memaksa semua orang untuk tunduk pada

regulasi yang bersifat massif tersebut. Karena itu, pada dasarnya keputusan

untuk memaksa seluruh orang tanpa pandang bulu adalah tanda yang jelas bahwa

hukum tidak pernah mampu mengidenfikasi keimanan personal.

Ambiguisitas lainnya yang bisa diketahui dari corak

penalaran ini, adalah kekeliruan penerapan logika pengandaian

kemutlakan/kewajiban keberadaan sesuatu. Logika ini bisa dilihat dari contoh

misalnya 2 +…= 2 maka secara logis tanpa harus melihat angka berapa pada bagian

yang belum terisi tersebut, akal sehat manusia pasti mengandaikan keberadaan

angka nol sebagai syarat mutlak bagi keberadaan angka dua sebagai hasil. Logika

kemestian ini terlihat tidak bisa berlaku pada hubungan hukum dan keimanan,

sebab keberadaan hukum tidak memestikan menghasilkan keimanan, dengan demikian

sesuai dengan logika tadi, hukum bukanlah syarat mutlak bagi keimanan.

Berdasarkan penalaran diatas, maka makna “kesadaran

beragama” tidak memiliki similaritas makna dengan penerapan hukum sebagai

sarana yang memiliki daya paksa pada semua orang untuk tunduk pada hukum-hukum

agama, karena penerapan agama dalam hukum pada tahapan tertentu justru

menimbulkan ketimpangan sosial antar ummat agama, bahkan dalam internal

penganut agama itu sendiri, hal mana yang bertentangan dengan tujuan asasi

ummat manusia beragama.

Untuk itu kita mesti menemukan makna lain dari frasa

“beragama dengan kesadaran” yang menempatkan iman sebagai sarana yang mampu

memberikan kedamaian sebagai prasyarat utama yang melindungi kehidupan dan

harkat hidup manusia itu sendiri. Karena sesuai dengan ucapan para ulama, bahwa

“agama diturunkan karena cinta dan kasih Tuhan kepada manusia, karena itu ia

(agama) harus disampaikan dengan cinta”. Cinta tentu saja bukanlah paksaan,

melainkan dorongan nurani yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu

yang disenangi kekasih-Nya. Pada tahapan ini seseorang yang melakukan larangan

agama tidak dijadikan sebagai sasaran penghukuman, sehingga seseorang disebut

beriman hanya karena telah menghukum seseorang yang melanggar, melainkan

sebagai seseorang yang sedang haus kasih sayang namun tidak menemukan kekasihNya. Karena bagi

orang yang mengimani bahwa Tuhan adalah sumber penghidupannya, pemberi

wujudnya, maka sejatinya ia juga memiliki kesadaran hidup, bahwa manusia dan

semesta selain dirinya juga sebagai suatu komunitas kehidupan yang meminjam

hidup dari Yang Maha Hidup, karenanya ia juga mencintai kehidupan lainnya.

Dari Akal ke Spiritual

Iman sebagai

elemen penting dari agama harus memiliki landasan yang kokoh, setidaknya pada

tahapan akali manusia. Meskipun pembuktian akali hanya berkedudukan sebagai

pengantar (mukaddimah) bagi kebenaran yang tertinggi yakni Tuhan (Al-Haqq).

Pada bagian sebelumnya kita juga telah mengetahui bahwa hukum hanya dapat

mengatur dan mengorganisir perilaku, namun tidak dapat mengorganisir jiwa. Maka

tahapan primer pembuktian makna Beriman dengan Kesadaran yang benar harus

terlebih dahulu dimulai dengan menjawab pertanyaan “apa unsur eksternal yang

mampu mempengaruhi daya gerak jiwa manusia ke arah yang benar?”

Hukum logika

universal telah memperkenalkan suatu konsepsi kebenaran umum bahwa setiap

keberadan segala sesuatu yang didahului oleh ketiadaan, maka keberadaan

aktualnya tersebut adalah sebagai akibat. Akibat tidak mungkin memiliki wujud

mandiri, karena dalam alam ketiadaannya mustahil bagi segala sesuatu

mengusahakan dirinya agar memiliki wujud. Demikian juga manusia beserta semesta

disekitarnya diidentifikasi sebagai akibat, karena keberadaannya setelah

didahului oleh ketiadaan. Beberapa pandangan telah menolak konsep ini dengan

alasan tidak ada bukti bahwa alam didahului ketiadaan, seluruh realitas semesta

telah ada dengan sendirinya. ketiadaan bukti bahwa semesta “diciptakan” telah

menempatkan gagasan diatas sebagai konsep yang bersifat khayali dan tidak

beradasar.

Namun dengan

pengamatan yang lebih spesifik terhadap kejadian semesta, kita segera

mengetahui bahwa setiap entitas dalam semesta membutuhkan satu sama lain untuk

bisa eksis dan mewujud. Dari berbagai teori kejadian semesta yang berhasil

dihimpun oleh ilmuwan-ilmuwan besar dunia menunjukkan bahwa tidak ada satupun

teori kejadian semesta yang menggambarkan bahwa dari masing masing benda dunia

mewujud dengan sendirinya tanpa membutuhkan dzat lain untuk dapat eksis.

Ilmuwan dunia seperti Enstein, Hoyle, Kant, Laplace, F.R. Moulton dan lainnya

tidak satupun diantara mereka yang memiliki konsep sains mengenai semesta bahwa

masing masing benda memiliki wujud mandiri. Semuanya terbentuk melalui proses

proses alamiah sehingga membentuk aneka ragam benda dan tumbuhan. Namun

diantara berbagai teori sains tersebut, terdapat satu titik yang menjadi muara

pertemuan diantara teori sains mereka, bahwa seluruh proses perwujudan semesta

membutuhkan daya bagi gerak setiap proses perwujudan benda benda tersebut.

Dengan demikian, semesta jelas tidak memiliki wujud mandiri, karena geraknya

membutuhkan sebab, yakni adanya daya (energi) dan setiap sesuatu yang

membutukan pada sebab adalah akibat.

Setelah

pembuktian filosofis diatas, kita mengetahui bahwa manusia juga membutuhkan

sebab bagi seluruh tindakan dan perilakunya tersebut. Adapun sebab yang ada pada manusia tersebut

adalah daya jiwa dan akalnya. Semesta memiliki keteraturan kosmologis

disebabkan adanya hubungan intrinsik antara dirinya dengan Sumber daya utama

yakni Tuhan, sedangkan manusia semestinya juga berjalan demikian, bahwa Tuhan

senantiasa berhubungan dengan manusia melalui Jiwa pemberiannya. Namun hubungan

manusia dan Tuhan tidak serta merta berlangsung sebagaimana hubungan instingtif

yang dimiliki alam, dimana gerak dan kehendak Tuhan sekaligus bermakna gerak

dan kehendaknya alam juga. Dalam peri-kehidupan manusia, Tuhan memberikan dua

kebebasan sekaligus yakni kehendak untuk patuh dan juga sebaliknya, sehingga

keduanya berada dalam alam probabiltas. Dengan demikian kebebasan manusia dalam

menggunakan daya akal dan jiwanya adalah sifat kodrati yang diberikan Tuhan

kepada manusia dan oleh karenanya hubungan antara manusia dan Tuhan juga harus

melalui kebebasan dua elemen tersebut.

Pada Tahapan

ini kita telah memiliki tiga alur gagasan utama dari proses pemaknaan ”Beragama

dengan Kesadaran”, yakni : Pertama,

Manusia Membutuhkan sebab lain bagi gerak dirinya. Kedua, Keterhubungan manusia dengan sumber penggerak utamanya

berlangsung melalui jiwa dan akalnya, dan Ketiga,

Hubungan tersebut harus berlangsung melalui kebebasan jiwa dan akal manusia,

karena kebebasan adalah sifat kodrati yang diberikan Tuhan sehingga mustahil

Tuhan berhubungan dengan Makhluk diluar kodrat pemberiannya. Dari ketiga alur

gagasan tersebut, meski manusia memiliki akal dan jiwa sebagai modal utama dalam

menyerap informasi serta merancang peradaban, namun kualitas kognisi (akal)

belum mampu memastikan terwujudnya dunia yang damai serta menempatkan

kemanusiaan pada poros utama peradaban.

Akal tidak bisa menyisihkan sifat ego, keserakahan dan keinginan untuk

mengeksplorasi atau mendominasi tanpa batas bukan hanya terhadap alam namun

juga antar sesama manusia. Sedangkan disisi lain, kualitas peradaban yang benar

tidak hanya ditentukan seberapa banyak kognisi manusia mampu memproduksi

sejumlah pengetahuan untuk meneguhkan eksistensi sekelompok orang, namun

bagaimana mengkreasi suatu peradaban yang mampu menghargai kemamanusiaan secara

universal. Rangkaian sejarah kemajuan teknologi dunia tidak memiliki makna

apapun jika dunia dipenuhi oleh kekacauan, peperangan dan diskriminasi hak

kemanusiaan, karena Pengetahuan tidak mampu melindungi manusia sebagai produsen

pengetahuan itu sendiri.

Karenanya

meskipun akal adalah salah satu potensi yang sangat penting dalam diri manusia

namun ia bukanlah unsur superior dalam diri manusia. Kebenaran ini dapat ditelusuri

dengan mengetahui objek daripada akal

yang sesungguhnya. Dalam prinsip-prinsip dasar nalar sains, akal memainkan

sejumlah peran terutama dalam menentapkan rangkaian hukum-hukum sains seperti

halnya hukum kausalitas, kaidah-kaidah logika matematis, serta berbagai

postulat-postulat ilmiah lainnya. Namun penyandaran seluruh hukum hukum

tersebut sesungguhnya tidak pernah ditemukan diluar dunia idea. Misalnya

tentang prinsip kausalitas, konsep satuan, himpunan, deretan angka numerik,

satuan panjang, satuan luas, ketinggian, kedalaman dan lainnya. Seluruh

hukum-hukum dan satuan tersebut pada dasarnya tidak ada secara real dalam dunia materi, ia hanya lahir

dari pengorganisian idea secara sistematis sehingga dapat diterapkan pada dunia

materi. Kita tidak dapat menunjukkan yang mana yang disebut “Meter” dalam

sepotong kayu, atau mana yang disebut “Tinggi “ pada sebuah gunung. Satuan dan

Hukum tersebut hanya bisa diterapkan pada materi namun tidak ada wujud

materialnya, disebabkan satuan dan hukum tersebut hanya ada dalam dunia idea namun disimbolkan dan dilekatkan

pada materi agar bisa dipahami. Dengan demikian objek utama daripada akal

bukanlah materi atau akal itu sendiri, melainkan Jiwa tempat melekatnya akal.

Akal hanyalah karakter dari pada Jiwa, yakni jiwa yang berpikir.

Karena Jiwa

adalah tempat melekatnya akal, maka Jiwa menduduki posisi primer dalam diri

manusia. Kualitas jiwa menentukan intensitas akal, meskipun tidak selamanya

intensitas ini berwujud pengetahuan ilmiah, namun manifestasinya melalui adanya

dorongan yang kuat pada diri setiap insani untuk memelihara keteraturan

kosmologis antar sesama manusia dan

semesta secara keseluruhan. Karena manusia pada hakikatnya adalah bagian dari

kesatuan kosmologis dengan alam, namun dengan esensi yang terpisah satu sama

lainnya. Pada tahapan inilah kualitas akal dan jiwa harus mendapat penjelasan

yang proporsional mengenai bagaimana hubungan saling mempengaruhi diantara

keduanya dan faktor apa saja yang mempengaruhi perbaikan kualitas jiwa seorang

insan.

Jiwa internal

manusia jelas tidak mampu mempengaruhi dirinya sendiri agar menjadi baik,

karena jika masing masing mereka dinilai memiliki kemampuan menjadikan diri

baik dan sempurna, maka tidak ada satupun yang dapat diidentifikasi sebagai

kebaikan murni karena seluruhnya berada dalam keadaan relatif. Karenanya jiwa

internal manusia harus memiliki keterhubungan dengan jiwa asasinya yakni Daya

Penggerak Utama (‘illatul-ilal) yang

menjadi jiwa dasar bagi seluruh gerak kosmik semesta (Tuhan). Tuhan dalam

berbagai varian sebutannya juga sering dikenal dengan kata “Rabb”

atau “Rabbul ‘Alamin” artinya

Pengatur, raja atau pemilik semesta raya. Manifestasi dari keterhubungan jiwa

insan dan Rabb-nya akan melahirkan pengalaman dan konsepsi mengenai ketunggalan

asal pencipta pada diri manusia dan secara langsung berimbas pada perwujudan

keharmonisan manusia dengan Tuhan dan unsure semesta lainnya.

Merujuk pada

paparan diatas, maka “beragama dengan kesadaran” berlangsung pada kesadaran bahwa kita manusia tidak memiliki kapasitas

untuk memperbaiki diri dan oleh karenanya membutuhkan sebab lain yang lebih

tinggi sebagai sumber pendidik (rabbaniyah).

Atas dasar itu juga, fungsi agama harus mampu mengantarkan manusia pada

keterhubungan jiwa insaniyahnya dengan daya penggerak utama (Tuhan) dan

sekaligus sebab bagi segala akibat gerak kosmik. Namun pencapaian konsepsi

“beragama dengan kesadaran” seperti ini tidak

bisa tercapai tanpa adanya kebebasan manusia dalam mencapai realitas

eksternal yang menjadi penggerak jiwa kesadaran manusia tersebut.