KITA DI ERA POST - SYARIAT

Oleh : Teuku Muhammad Jafar Sulaiman

Agama adalah sebuah narasi atau sebuah cerita besar dunia. Agama merangkai segala kehidupan didalam sebuah urutan-urutan guna mencapai sebuah tujuan tertentu. Narasi kehidupan adalah aktivitas manusia dalam merangkai konsep, memahami kehidupan, dan memaknai realitas. Narasi merupakan cara bagaimana dunia dipresentasikan kedalam berbagai konsep, ide, gagasan dan cerita. Oleh karena itu diperlukan upaya interpretasi untuk memahami.

Agama sebagai narasi besar (grand narrative) adalah ilmu pengetahuan yang melegitimasi dirinya sendiri lewat metadiscourse, yaitu dengan bersandar pada fondasi-fondasi besar seperti spirit, makna, subjek, rasionalitas, atau logos. Filsafat modern dibangun diatas fondasi-fondasi besar seperti itu.

Kuhn menyebut normal science sebagai narasi besar di dalam wacana ilmu pengetahuan modern; Foucault menyebut episteme sebagai narasi besar didalam dunia kehidupan modern; Derrida menyebut ucapan (Speech) dan logos (wahyu, rasio, pikiran, manusia) sebagai narasi besar didalam wacana pemikiran, bahasa dan kebudayaan modern.

Agama tertentu seperti Islam, dapat dipandang sebagai sebuah narasi besar. Itu karena dia ingin membangun sebuah cerita besar narasi dunia melalui klaim universalitas ajaran, nilai dan maknanya. Seluruh agama yang mempunyai klaim sebagai agama seluruh manusia, atau agama seluruh dunia, adalah agama yang berkarakter narasi besar. Narasi besar keagamaan dapat dimaknai sebagai kehendak Tuhan akan sebuah lukisan seluruh manusia melampaui etnis, ras, bangsa, sebagai sebuah umat rahmatan Lil -‘alamin. Karenanya, pembedaan agama, suku, ras dan bangsa dilarang didalam agama universal semacam ini.

Ketika narasi besar ini kita turunkan dalam konteks sosio-kultural Indonesia, maka kita dihadapkan pada sebuah tantangan, yaitu kebangsaan Indonesia sebagai sebuah negara besar di tengah ragam keberbedaannya dan keagamaan, yang menundukkan keberagaman Indonesia dengan aspek-aspek hukum agama tertentu. Pada aspek kedua, tentu melahirkan yang disebut dengan politik identitas, politik identitas ini dalam kehalusan praktik dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan teknisnya, bisa saja mengarah kepada pemaksaan akan sebuah identitas yang harus menonjol terhadap identitas-identitas lainnya dan ini tentu mengancam kebangsaan dan keindonesiaan kita. Ini fenomena yang marak terjadi selama ini di Indonesia, jika ini terus dibiarkan terjadi, maka pemerintah harus siap dengan konsekuensi berubahnya peta-peta atlas Indonesia.

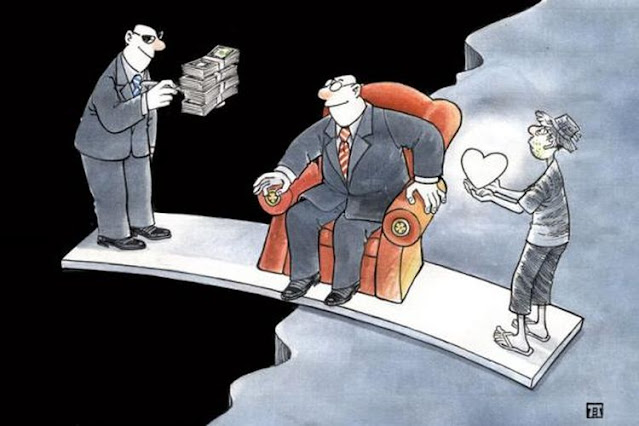

Dalam konteks Indonesia, tidak ada yang menolak agama, yang ditolak adalah pemaksaan terhadap agama, seperangkat aturan-aturan suci dan sakral Islam misalnya, tidak ada yang menolak itu, tapi itu bermasakah ketika dijalankan oleh tangan negara yang punya kekuatan “memaksa”, tangan-tangan negara ini bukanlah wilayah yang “profan” melainkan wilayah yang sangat “kotor” dikarenakan berbagai proses dan transaksi politik-elektabilitas disana, bagaimana kita mengukur sebuah perda syariat yang dihasilkan jika tanpa melihat kepada apa motif dan tujuan dibalik penerapan perda tersebut dalam konteks posisional kepala daerah, elektabilitas partainya dan strategi memperpanjang karir politik mereka, inilah yang disebut dengan hegemoni Discourse (wacana) yang dilakukan oleh institusi negara beserta koalisi praksisnya.

“sesuatu setelah syariat”, kita perlu sesuatu, perlu sebuah perjalanan lanjutan setelah syariat. Sesuatu setelah syariat bermakna, syariat bukanlah akhir sebuah perjalanan, peta ukuran berhasil tidaknya pengamalan keagamaan Islam. Syariat tidak bisa mengantar kepada realitas penyatuan karena wilayah ini adalah wilayah burhani, wilayah yang di dukung oleh pola fikir fikih dan kalam (hitam putih, halal haram, murtad, kafir, dsbnya) model ini sangat mendominasi dalam konteks keindonesiaan hari ini, sehingga sulit bedialog dengan tradisi epistemologi irfani (tasawuf) yang lebih terbuka dan bisa mempertemukan banyak perbedaan keranah pertemuan yang setara (equal) tanpa dominasi, makanya paradigma berpikir yang harus dipakai tidaklah lagi dikotomis-atomistik (pemilahan berdasarkan keagamaan, aliran, mazhab tertentu) tetapi harus bergerak ke ranah integratif-interkonektif (kesaling-terkaitan, kesaling -terhubungan)

Pola pikir tekstual bayani lebih dominan secara politis dan membentuk main-stream pemikiran keislaman yang hegemonik. Akibatnya pola pemikiran keagamaan Islam model bayani menjadi rigid dan kaku. Kelemahan yang paling mencolok dari tradisi nalar epistemologi bayani atau tradisi berpikir tekstual-keagamaan adalah ketika dia harus berhadapan dengan teks-teks keagamaan yang dimiliki komunitas, kultur, bangsa atau masyarakat yang beragama lain.

Dalam berhadapan dengan komunitas lain agama, corak argumen berpikir keagamaan model tekstual-bayani biasanya mengambil sikap mental yang bersifat dogmatis, defensif, apologis, dan polemis, inilah jenis pengetahuan keagamaan yang biasa disebut sebagai al’ilm al-tauqifi, yang dibedakan dari al-‘ilm al-huduri dalam tradisi pemikiran Islam klasik. Dengan memakai corak ini dalam konteks Keislaman Indonesia, maka fungsi dan peran akal manusia hanya digunakan untuk mengukuhkan dan membenarkan otoritas teks, sama sekali diluar kalkulasi pendukung corak epistemologi ini, apakah pelaksanaan dan implementasi ajaran teks dalam kehidupan masyarakat luas hari ini masih seotentik dan seorisinil lafal itu sendiri atau tidak. Kebenaran teks yang dipahami dan diakui oleh aliran, kelompok atau organisasi tertentu belum tentu dapat dipahami dan diakui secara sama dan sebangun oleh aliran, kelompok, atau organisasi lain yang menganut agama yang sama maupun agama berbeda.

Untuk menghindari kekakuan dalam corak berpikir keagamaan yang menggunakan teks sebagai sumber utamanya, epistemologi pemikiran keagamaan Islam, sebenarnya telah mempunyai dan menyediakan mekanisme kontrol perimbangan pemikiran dari dalam (internal control) lewat epistemologi irfani (tasawuf/sufi). Pola berfikir epistemologi irfani lebih bersumber pada intuisi dan bukannya pada teks, dimana sumber terpokok ilmu pengetahuan dalam tradisi berfikir irfani adalah experience (pengalaman), pengalaman kehidupansehari-hari yang otentik, sesungguhnya merupakan pelajaran yang tidak ternilai harganya.

Model inilah yang harus diwujudkan di Indonesia, sudah saatnya corak berpikir fikih dan kalam tidak lagi mendominasi (bukan berarti meninggalkannya), dan menyerahkan kelanjutannya kepada metode berfikir irfani yang lebih bisa melihat segala persoalan secara lebih peka dengan mata batin yang tajam dan kritis, dan tentunya model ini adalah model yang sangat cocok untuk konteks teraktual Indonesia ditengah berbagai drama-drama kolosal intoleransi yang terjadi hari ini. dalam konteks Indonesia, cukup sudah penderitaan dan kesengsaraan yang timbul akibat dominannya corak berpikir burhani (syari’at) ini, serahkan kelanjutannya kepada kerangka dan corak berfikir irfani (sufi), inilah yang penulis maksud dengan post-syari’at, corak paradigma syariat tidak boleh lagi mendominasi dalam konteks Indonesia hari ini.

Perlu ada sebuah keberanian yang benar-benar berani dalam menyambut dan menyikapi persoalan manusia modern, dimana syariat sudah berada pada wilayah yang harus dinegosiasikan dominasinya. Karena berbicara syariat, maka belum terlepas dari sektarianisme eksklusif yang memang sudah harus dilanjutkan perjalanannya menuju kepada penyatuan bersama dalam narasi besar manusia yang sama-sama musafir di muka bumi (integratif-interkonektif).