Merayakan Tahun Baru adalah Budaya Manusia

Oleh: T. Muhammad Jafar, MA

Akhir desember, menjelang tahun baru adalah neraka bagi kedaulatan manusia, sekaligus jihad bagi para penjaga akidah. Disetiap ujung pendulum waktu ini, masyarakat Aceh kembali disuguhi seruan resmi larangan menyambut tahun baru yaitu tidak turun ke jalan-jalan, membakar petasan, mercon, menyalakan kembang api. Senja akhir desember adalah senjakala berhala bagi penyembah masa lalu, masa lalu yang manusia sekarang tidak hidup, namun kita dipaksa untuk memikulnya, yaitu merayakan tahun baru bukan budaya kita, karena budaya kita adalah merayakan kegelapan.

|

| Sumber : Google |

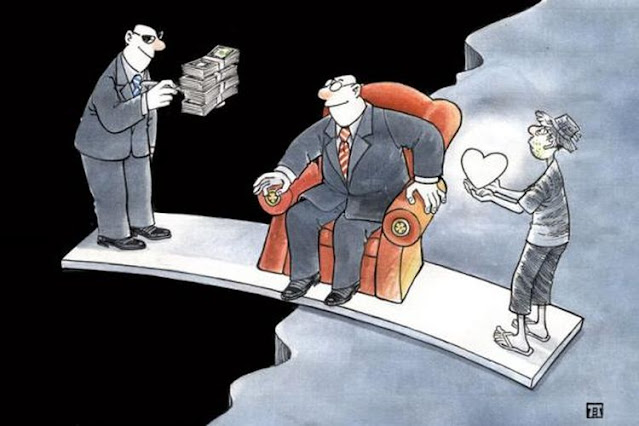

Kekuasaan memaknakan agama sesuai dengan keputusan politik mereka, tanpa ada sama sekali citra ilahiyah. Rezim sebelumnya bahkan melarang mengdakan zikir dimalam pergantian tahun, sedangkan rezim sekarang mengadakan zikir sebelum pergantian tahun. Konklusi : agama adalah jualan.

Masyarakat diminta untuk berada di rumah masing-masing saja menjelang tahun baru. Dalam konteks ini, kebebasan, kedaulatan dan martabat manusia yang juga merupakan “ruh sejati Islam” kembali dilemparkan ke arena ‘salah-benar’ dan ‘Islami-tidak Islami’ melalui tafsir tunggal negara yang diproduksi melalui pola relasi kuasa tanpa menegosiasikannya dengan nalar kewargaan (nalar kebebasan masyarakat).

Relasi kuasa tersebut selalu hanya bisa menyuguhkan perbandingan antara yang Islami dan tidak Islami, seolah hidup hanya soal perbandingan saja. Padahal, dalam hidup manusia juga punya kuasa untuk merayakan kebudayaan-kebudayaannya sendiri. Sebagai sebuah sistem kehidupan yang lengkap, Islam mencakup semua aspek kehidupan untuk membimbing manusia menuju jalan terbaik dalam kehidupannya. Islam mencakup semua persoalan yang berkaitan dengan kehidupan ini bahkan persoalan di baliknya. Meskipun ajaran Islam diperuntukkan bagi kehidupan abadi yang akan dilalui manusia di akhirat, namun Islam tidak mengabaikan kebutuhan manusia akan petunjuk atau arahan dalam kehidupan yang sebentar di dunia ini. Islam menjelaskan ajaran dan arahan-arahan umumnya bagi manusia secara terperinci yang sesuai dengan fitrahnya, dalam beragam tahap kehidupannya, dan dalam setiap situasi kehidupan yang ia lalui. Atas dasar ini, kebebasan adalah fitrah manusia, kebebasan adalah sebuah prinsip fundamental, prinsip dasar kemanusiaan dan kedaulatan manusia (Imam Muhammad Shirazi, 2004: 11).

Tahap kehidupan yang dilalui manusia-manusia Aceh adalah “sekarang dan di sini” dengan pola dan kebudayaan sekarang, bukan hidup di masa lalu dengan pola dan kebudayaan masa lalu. Ketika kita hidup dalam konteks kini dan otoritas kuasa menyuguhkan cerita-cerita klasik bahwa merayakan tahun baru merupakan kebiasaan-kebiasaan tidak Islami, perayaan tahun baru merupakan “persembahan kepada dewa, yang punya dua muka, di depan dan belakang”, maka di saat itu juga zaman akan terus menertawai kita, dan selama itu juga kuasa otoritas terjebak pada “contarario in terminus”, bahwa mereka sendiri terjebak dengan mengajak kita melihat ke depan, tetapi dengan kepala yang menghadap ke belakang. Di setiap akhir tahun, kita selalu disuguhkan “cerita-cerita masa lalu” yang kita sendiri tak pernah hidup di zaman itu, sehingga kita selalu tampil sebagai manusia-manusia masa kini, tapi selalu menderita karena selalu dipaksa menanggung beban-beban teologis masa lalu yang kita tak pernah hidup di zaman itu, tapi wajib menanggung beban itu atas nama menjaga aqidah.

Waktu terus berubah dan cara-cara manusia mengekspresikan dirinya juga terus berubah. Perayaan-perayaan kebudayaan dalam kemajemukan juga terus berubah, karena kebudayaan, seperti kata Rene Char, penyair dan penulis kenamaan Perancis bahwa “kebudayaan adalah warisan untuk kita yang diturunkan tanpa surat wasiat” (Notre heritage n’est precede d’aucun testament). Namun, di tempat kita, pemerintah selalu membacakan surat wasiat dengan tafsirnya sendiri atas kemerdekaan kebudayaan warganya.

Nalar Warga dan Tafsir Negara

Tipikal negara sebagai kekuatan pemaksa melalui tafsir agama adalah sisa kekelaman masa lalu Islam yang sudah harus segera ditinggalkan. Ini adalah model masa lalu yang mewarisi kesuraman, tidak mewarisi kegemilangan. Mengapa ini harus di ulangi?

Dalam perhelatan kebudayaan dan kebebasan manusia Aceh ini, kita dapat menilik sejauh mana negara perlu hadir.

Apakah negara harus hadir sampai ke tahap membatasi kebebasan individu warganya? sementara di sisi lain, negara tidak pernah melakukan perayaan yang membahagiakan warganya, melainkan hanya pengekangan dan penghukuman-penghukuman di ruang publik.

Tujuan negara adalah membumikan keadilan ilahi bagi warganya. Salah satu anugerah keadilan Ilahiyah adalah kebebasan. Atas dasar kebebasanlah maka manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di akhirat kelak dan bukan berdasarkan kiprah negara. Tujuan negara adalah mewujudkan “kebahagiaan maksimum” bagi warganya. Apakah segala larangan dan pengekangan akan memberikan maksimum kebahagiaan bagi warganya? Pemerintah tidak adil ketika melakukan aksi pembatasan, sementara tidak pernah memberikan kebahagiaan maksimum. Kebahagiaan maksimum itu adalah kebijakan-kebijakan negara yang memberikan kebahagiaan bagi warganya berdasarkan nalar warganya berupa kebebasan mengekspresikan segala potensialitas kemanusiaanya.

Ketika pemerintah kota menghalangi dan membatasi kebebasan berekspresi tersebut, maka pemerintah kota telah mengambil peran seperti yang dikatakan Nietzsche, bahwa “negara adalah penghalang terbesar bagi warganya untuk merealisasikan diri”. Ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi atas nama apapun. Atas nama menjaga moral, negara mengabaikan “perealisasian diri manusia menjadi individu-individu merdeka”. Model seperti ini bukannya tidak berdampak terhadap interaksi-interaksi sosial diantara masyarakat, karena masyarakat tidak diberikan pilihan-pilihan tetapi diarahkan secara otoriter. Padahal dengan pilihan-pilihanlah mansusia akan tumbuh subur sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri selaku makhluk otonom. Erich Fromm (2010) kembai mengingatkan, “Jika kecendrungan untuk tumbuh dan berkembang dihalangi, energi yang terhalang itu akan mengalami proses perubahan dan beralih menjadi energi yang bersifat merusak. Sifat merusak (destruktif) merupakan konsekuensi dari tidak dihidupinya kehidupan. Jadi, kondisi-kondisi individual dan sosial yang menghalangi energi yang memajukan hidup itulah yang menghasilkan sifat perusakan yang pada gilirannya merupakan sumber yang daripadanya akan memancar berbagai bentuk kekerasan”.

Penyusutan dan Pengembangan Interpretasi Agama

Dalam Islam ada beberapa hal fundamental yang penting dilakukan, yaitu mendamaikan kebakaan dan kefanaan, ukhrawi dan duniawi, membedakan yang konstan dan varian, memilah bentuk dan substansi, mengadakan kembali fatwa hukum agama yang inovatif, menyegarkan kembali yurisprudensi agama, mengubah kulit luar seraya memelihara ruh agama, mengenalkan Islam dengan perkembangan kontemporer. Untuk melakukan ini maka dibutuhkan teori epistemologi, yaitu teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama (qabdh wa basth). Teori ini di kemukakan oleh Abdul Karim Soroush, cendikiawan Muslim Iran kontemporer. (Soroush : 2002 : 41).

Rantai yang membedakan yang selama ini luput adalah “agama dan pemahaman terhadap agama”, “Syariat dan pemahaman terhadap syariat”. Agama itu suci dan ukhrawi, tetapi pemahaman tentang agama adalah duniawi dan manusiawi. Yang konstan adalah agama (din), sedangkan yang mengalami perubahan adalah pengetahuan tentang agama (ma’rifah al-diniyyah).

Agama turun atas kehendak Tuhan, tetapi memahami dan berupaya merealisasikan agama terserah pada kita, inilah makna kebebasan lain yang selama ini dikekang negara. Negara bahkan mengontrol dan sampai pada tahap memenjara akal warganya dalam menginterpretasikan dan merayakan pemikirannya terhadap tahun baru.

Atas dasar pertimbangan ini, maka interpretasi negara terhadap larangan merayakan tahun baru adalah pemahaman negara terhadap agama. Dan itu bukanlah satu-satunya kebenaran mutlak, tetapi sangat relatif, dan negara tidak boleh memaksakan interpretasinya terhadap agama melalui kekuatan memaksanya. Justru yang harus dilakukan negara sebaliknya adalah menjaga keberagaman interpretasi keagamaan warganya menyambut tahun baru. Hal ini penting untuk memahami bahwa seolah-olah semua yang diproduksi negara sudah sangat Islami dan harus dipatuhi, padahal tidak seperti itu. Masyarakat juga punya pemahaman sendiri terhadap agama dan ini adalah anugerah kebebasan.

Pemahaman negara terhadap agama melalui monopoli tafsirnya adalah pemahaman negara dengan persfektifnya sendiri terhadap agama, dan ini bukanlah representasi pemahaman warganya, karena hal ini tidak pernah dinegosiasikan oleh negara dengan warganya, tetapi dipaksa tunduk melalui otoritas relasi kuasanya. Sadduz Dzar’i yang sering dipakai sebagai dasar larangan merayakan tahun baru, hanya satu interpretasi pemerintah dan itu bukanlah kemutlakan, masih banyak interpretasi lainnya terkait Sadduz Dzar’i tersebut. Oleh karena itu, kepemimpinan yang manusiawi, yang Islami adalah kepemimpinan yang bisa mengkomunikasikan berbagai keberagaman interpretasi.

Satu penanda dan juga sebagai pengingat atas berbagai realitas yang ada di Aceh pascaformalisasi Syariat Islam adalah bahwa keputusan-keputusan agamis mesti didialogkan dengan “perayaan-perayaan kebudayaan” manusiawi.

Apakah ketika masyarakat berduyun-duyun menyambut tahun baru, hanya dalam satu malam saja mereka bisa dikategorikan orang yang tidak beriman? apakah itu terjadi karena masyarakat tidak patuh atau justru masyarakat merasa bahwa kehidupan manusiawi mereka sebagai bentuk kebebasan berekspresi sudah tidak diindahkan dan dihargai lagi, sehingga masyarakat memilih caranya sendiri dalam moment pergantian tahun. Negara secara tahunan mengambi peran sebagai “penjaga moral” terkait eksistensi aqidah individu warganya.

Setiap akhir tahun kita selalu digiring kepada pengkotak-kotakan masyarakat. Keterbelahan masyarakat ini adalah sebuah “konspirasi warisan menahun” yang jika dibiarkan lama-lama, akan berpengaruh pada rapuhnya relasi sosial masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh bukanlah masyarakat yang punya satu persfektif pemikiran, tapi beragam pemikiran. Apakah ada yang ingin merayakan tahun baru? pasti ada. Apakah ada yang ingin menyambut pergantian tahun dengan zikir, dan sebagainya? juga ada. Nah, bagaimana pemerintah mengkomunikasikan ini, bagaimana pemerintah mengakomodir ini dengan sebuah jalan tengah menyahuti berbagai keinginan dan pilihan-pilihan masyarakat?

Idealnya, tugas utama pemerintah kota adalah dengan segala potensi dan sumberdaya yang dipunyai, menyelesaikan pekerjaan rumah warisan pascakonflik yaitu ”membebaskan individu-individu Aceh menjadi tuan yang mandiri bagi kehidupannya”. Ketika pemerintah kota madani kita berjalan pada rel-rel yang tidak rasional dengan nilai-nilai pembebasan individu-individu menjadi menusia merdeka, maka realitas yang “tidak masuk akal” yang disajikan sebagai bentuk pelayanan yang tidak kita inginkan harus kita ubah sampai sejalan dengan akal sehat kita.

Berbagai kebijakan yang ada dalam mengatur tatanan sosial masyarakat kota madani harus diatur kembali. Absolutisme dan sisa-sisa “feodalisme relasi kuasa” yang menghalangi hak sipil warga (hak kebebasan berekspresi) harus dihapuskan. Tempus mutantur, et nos mutamur in illid (waktu berubah, dan kita ikut berubah juga didalamnya). Atau seperti kata Nelson Mandela: “aku adalah tuan bagi takdirku sendiri dan aku adalah kapten bagi jiwaku”. Larangan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan dalam bentuk apapun sebagai bentuk perayaan tahun baru juga telah masuk wilayah menghalangi kebebasan ekspresional keagamaan warga negara.

Secara insaniyah, manusia pasti punya target dan capaian yang ingin dicapai setiap tahun, dan di setiap akhir tahun, dia membuka kembali catatan itu. Apapun yang sudah dicapai dan yang belum bisa dicapai, maka manusia akan memaknai itu sebagai bentuk syukur dia kepada Sang Pencipta. Manusia merefleksikan setahun kehidupannya dan tidak ada salahnya ketika dia memaknai refleksi tersebut dengan aktivitas transendental Ilahiyah.

Lantas, dimana logika penyambungnya ketika seseorang mengekspresikan itu namun tindakannya merayakan tahun baru dianggap tidak Islami? Kebetulan saja momen tersebut ada di akhir tahun, karena akhir tahun adalah titik mengakhiri dan titik awal melangkah kekehidupan yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera tanpa perlu menghabiskan usia kita untuk selalu mengiba kepada negara yang belum tentu bisa mensejahterakan, memakmurkan, konon lagi bisa menjamin kita selamat masuk surga atau tidak.

Terakhir, kita yakin dan percaya, bahwa manusia-manusia Aceh adalah manusia yang tahu pertimbangan etis, batasan etis perayaan yang ingin mereka rayakan terkait pergantian tahun. Warga Aceh juga sudah sangat arif melihat kondisi realitas dirinya dan daerahnya. Di tengah kemiskinan, pengangguran, ingatan bencana dan di tengah segala kesulitan ekonomi yang dihadapi akibat ketidakberesan manajemen pemimpin, manusia-manusia Aceh pasti tahu diri untuk tidak berfoya-foya, tidak mungkin menghabiskan uang ratusan juta bahkan milyaran hanya untuk merayakan tahun baru. Justru di sisi lain, pemerintahlah yang berfoya-foya menghamburkan uang pada hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat sedikitpun bagi warganya.

Wajarlah adanya, bagi warga sekedar turun ke jalan bersama keluarga, bersama sahabat, sekedar membuat dua tiga kembang api di udara, itulah sedikit hiburan berdasarkan keadaan yang ada. Mau hiburan apa lagi? bioskop tidak ada. Ruang-ruang publik seperti di Bandung tidak banyak dan representatif. Kehadiran negara melarang perayaan tahun baru adalah sangat berlebihan, sombong dan tidak manusiawi.

Dalam tataran sipil, masyarakat juga punya alat validasi dan verifikasi sendiri dalam menyikapi larangan tersebut dengan premis bahwa “sang pembuat otoritas, juga kadang tidak lebih baik dari kita yang diharuskan menjalankan otoritas, oleh karena itu sesama kita diluar otoritas negara, kita saling menyemangati, dan ini adalah perlawanan kita:

Mari rayakan perayaan kebudayaan kita oleh kita sendiri dan dengan cara kita sendiri, karena keinginan kita tak pernah bisa dirayakan oleh pembuat otoritas, kecuali perayaan atas kehendak mereka sendiri secara sepihak, yang harus kita rayakan”.

Selamat tahun baru 2020!