Menakar Hak Sipil Warga Dalam Syariat Islam Aceh

Tuntutan penegakan syariat islam secara kolektif bagi umat islam di aceh pada dasarnya secara bersamaan meniscayakan potensi yang menyeluruh atas individualitas sebagai subjek setiap masyarakat, karena agama dan pengamalannya pasti berhubungan dengan subjek (pelaku) agama itu sendiri secara individual. Karena itu pula konsep eskatologi atau pertanggungjawaban agama merupakan hubungan yang khas antara Tuhan dan hambanya, sangat privat, sehingga akan semakin bermasalah Ketika di publikkan.

Pada tahapan penegakan hukum dalam kerangka syariat islam, hukum dalam kriterianya yang umum menghendaki agar seluruh subjek tunduk dan patuh terhadap seluruh norma yang telah ada, dan sekaligus menyediakan sanksi bagi siapapun yang melanggar atau mengabaikan norma tersebut. Hukum tidak memiliki wewenang untuk menilai apakah ketaatan sesorang kepada norma hukum tersebut karena memang telah ada kesesuaian kehendak murni seseorang dengan norma hukum tersebut, atau justru ketaatan itu semata-mata karena takut kepada sanksi.

Hukum juga tidak memiliki kapasitas apapun untuk menilai bahwa orang yang telah mentaati hukum disebut “baik” secara moral sedangkan yang tidak taat berarti tidak bermoral, karena jika demikian berarti sumber legitimasi hukum adalah moral, bukan hukum itu sendiri. Terminologi yang dikenal hukum hanyalah pelanggar atau bukan pelanggar hukum.

Berdasarkan hal ini, jika hukum selanjutnya menyandingkan diri dengan terminologi agama, maka ada beberapa persoalan mendasar yang merupakan jelmaan dari elemen-elemen adaptatif yang mestinya memperjelas konsekuensi penyandingan Hukum dan Agama pada sisi tertentu.

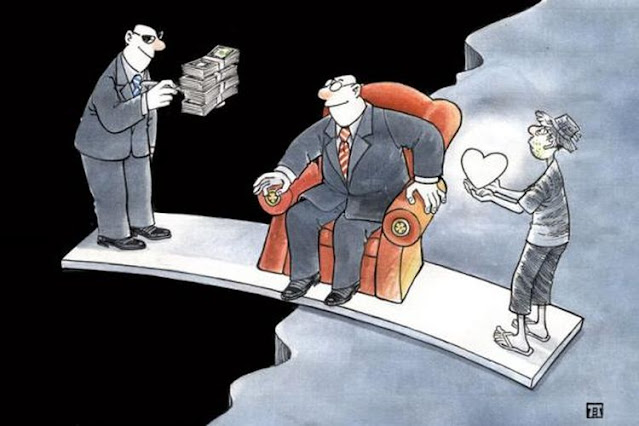

Pertama, agama tidak diragukan lagi sebagai pilihan yang diberikan Tuhan kepada manusia, makna “pilihan” tentu saja mensyaratkan adanya kebebasan, karena tidak mungkin memilih jika tidak ada kebebasan. Manusia sebagai esensi yang memiliki potensi yaitu cenderung kepada kebaikan dan sekaligus berpotensi cenderung pada yang bukan kebaikan, maka pada dasarnya beban pensyariatan agama bersentuhan langsung dengan dimensi esensi manusia sebagai makhluk yang berada dalam dua pilihan tersebut, oleh karenanya dalam aspek manapun syariat Islam yang dipraktekkan akan berpotensi menegasikan adanya kebebasan dalam beragama, karena cenderung mengurung manusia dalam spirit tafsir tunggal yaitu tafsir kekuasaan yang berkolaborasi dengan tafsir agamawan yang tersandera politik kekuasaan, dan merekapun bekerjasam dalam relasi kuasa baik formal maupun informal.

Agama menuntut adanya sifat iradiyah (ketulusan dalam berkehendak) atas segala amalan agama, yakni kebebasan pilihan yang berorientasi pada kepatuhan. Namun Hukum memiliki sisi kelemahan tersendiri dalam menakar keimanan sesorang, tidak ada satupun metode verifikasi dan validasi keimanan. Dengan kata lain seluruh pemaksaan agama yang diorganisir oleh hukum memiliki kecenderungan penghakiman terhadap hal yang tidak mampu diketahuinya secara jelas. Hukum tidak mungkin memutuskan sesuatu yang tidak jelas, sebab ketidakjelasan berarti asumsi, sedangkan keputusan hakim harus didasarkan pada kepastian dan keyakinan, bukan asumsi, terlebih lagi asumsi yang sama sekali tidak mungkin diverifikasi. Mungkin sebagai pelipur lara, kita tetap dimungkinkan untuk mengatakan bahwa hukum atau hakim memang tidak bisa menilai keimanan, namun prilaku sesorang tentu dapat dinilai beriman atau tidak. Tapi sejauh apapun usaha kita untuk menilai prilaku sesorang yang katakanlah, apabila dia melanggar norma syariat tertentu maka terdapat suatu asumsi yang bersifat kepastian, bahwa orang-orang tersebut memang telah nyata-nyata tidak beriman, namun pertanyaan selanjutnya apakah orang yang tidak melanggar suatu norma syariat dapat dipastikan beriman?.

Pada titik ini kita sudah tidak memiliki harapan untuk memberikan penjelasan apapun, karena prinsipnya jika dalam suatu kasus hanya ada dua pilihan yakni A dan B, maka dapat dipastikan selain A pasti B atau sebaliknya, dalam kasus iman tadi, jika hukum mengklaim memiliki standar tersendiri untuk menilai keimanan seseorang yakni bahwa setiap yang melanggar norma hukum syariat disebut tidak beriman, maka semestinya sesuai dengan prinsip tadi, maka yang tidak melanggar norma hukum syariat harus dipastikan beriman, namun ternyata dari verifikasi logis kita tadi, ternyata kita juga tidak mampu menunjukkan mana yang disebut beriman? Artinya kita juga belum mampu keluar dari ambiguisitas yang terlihat begitu menyiksa ini. Selanjutnya Jika kita berkilah bahwa sanksi dalam hukum formal syariat islam tidak bertujuan untuk menilai kapasitas iman seseorang melainkan hanya melatih kepatuhan, maka ini berarti formalisasi syariat dengan rendah hati harus mengakui bahwa ia sejak semula tidak dirancang untuk menyentuh sisi substansi agama, jika demikian maka mengapa harus tetap dipaksakan?

Kedua, Formalisasi syariat yang sekarang berlangsung, memiliki kecenderungan pada kristalisasi hukum syariat. Kristalisasi disini dimaksudkan adanya pemutlakan ajaran dan mazhab tertentu yang dianggap sah, dan sekaligus menyesatkan pihak lain menurut kriterianya sendiri, Ini jelas telah memangkas hak kebebasan sipil seseorang dalam mengamalkan keyakinannya. Jika kebebasan berpendapat dan kebebasan mengikuti suatu ajaran telah diharamkan, maka kita hendaknya tidak boleh lupa, bahwa mazhab-mazhab popular yang telah ada, dan mungkin termasuk mazhab “Incumbent”sendiri yang berkuasa di aceh saat ini, tidak mungkin eksis jika imam mazhabnya dikekang dan dilarang beredar dan diamalkan, karena dianggap telah menyimpang dari mazhab sebelumnya atau mazhab gurunya sendiri, maka mungkin hingga saat ini tidak ada suatu mazhab pun yang muncul. Kita benar-benar telah lupa bahwa berbagai mazhab dapat muncul hanya karena dia menyadari dan menggunakan hak-hak sipilnya tersebut, yakni kebebasan itu sendiri. Selanjutnya katakanlah kita telah memutlakkan pandangan mazhab tertentu, maka seandainya para imam mazhab pada masa lalu hidup pada suatu negara syariat, maka sesuai dengan “style” formalisasi Syariat Islam sekarang ini, maka mazhab mana yang akan menerima vonis sesat? Adakah vonis itu wajib dijatuhkan pada salah satunya?, jika tidak mengapa kita terlihat begitu berani memunculkan fatwa tersebut?

Dalam konteks kehidupan Negara yang berlandaskan demokrasi dan kemanusiaan, Kebebasan seseorang dalam menyampaikan pandangan serta pemahamannya mengenai sesuatu, bukan hanya tidak boleh dihukum, melainkan harus mendapat jaminan perlindungan oleh Negara. Terkait dengan hal ini Jhon Locke ( dalam : letter Concerning Toleransion : 1957 ) menyebutkan keyakinan tidak dapat diserahkan kepada penguasa atau bahkan hakim sekalipun, karena tidak seorangpun yang memiliki keyakinan tertentu untuk menyerahkan keyakinan akan keselamatan spiritualnya tersebut pada orang lain, atau tidak seseorangpun yang rela menyerahkan keyakinannya sesuai dengan selera pilihan penguasa.

Dari sini mungkin kita juga masih akan diingatkan lagi oleh pandangan Karl Popper (In Search of a Better World :1992), bahwa “kekuasaan Negara tidak boleh dilipatgandakan melebihi apa yang diperlukan”. Pelipatgandaan kekuasaan pada dasarnya akan menjurus kepada kesewenang-wenangan, hal ini pula yang kian mendera kehidupan bernegara masyarakat aceh hari ini, terutama dalam kehidupan keberagamaan, dimana Negara memegang otoritas atasnya dan memaksakan keyakinannya pada individu lainnya.

Berbagai kasus mengenai penodaan, penyalahgunaan dan penyelewengan hak-hak sipil ini sudah banyak bermunculan di negeri yang disebut Serambi Mekkah ini, namun jika melihat respon Negara yang terkesan acuh, maka perlindungan Negara terhadap kebebasan sipil warganya seakan hanya menjadi pemanis Konstitusi Negara kita dan sekaligus Syariat Islam di Aceh.

Berkaca pada dua persoalan ini serta dengan merujuk pada sikap Negara terhadap beberapa kasus penodaan hak sipil, maka yang menjadi pertanyaan terbesar bagi kita adalah bagaimana Syariat Islam mampu menjamin kebebasan hak-hak sipil warganya? Atau terminologi perlindungan Hak sipil ini memang sesuatu yang harus diwaspadai?, jika pelanggaran hak-hak sipil warga Negara dianggap sebagai bagian dari pelanggaran syariat, adakah hukuman bagi pelanggar tersebut? jika Negara sebagai pelanggar hak sipil warganya, maka siapa yang akan menghukumnya? bagaimana diinul islam sesungguhnya memandang persoalan hak-hak sipil termasuk kebebasan berpendapat? Atau kita memang harus mengakui bahwa formalisasi syariat islam tidak lagi mampu melindungi hak-hak sipil berupa kebebasan tersebut?