Penjara Manusia di Negeri Syariah

Nilai agama secara primordial merupakan pengetahuan ilahiyah yang bersemayam dalam Tuhan dengan zat dan namaNya. Karena Tuhan merupakan entitas kebaikan mutlak, maka aktivitas “mengetahui” tentang dirinya tersebut secara terus-menerus memancarkan nilai kebaikan mutlak. Pada tahapan penciptaan alam sebagai esensi (termasuk manusia), nilai kebaikan mutlak ini memancarkan diri secara emanatif dalam bentuk esensi yang beragam sebagaimana beragamnya semesta alam itu sendiri. Dengan demikian nilai kebaikan ilahiyah tersebut terkandung pula secara gradatif (bertingkat) dan variatif pada seluruh makhluk hidup mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Jika masing-masing esensi dalam alam seperti halnya manusia, angin, binatang, tumbuhan, batu dan lain-lainnya merupakan suatu entitas yang memiliki peran/kinerja yang unik dalam semesta, ini karena susbtansi masing-masing esensi ini mengandung pancaran nilai pengetahuan kebaikan (ilahiyah) secara unik dan beragam sesuai dengan fungsinya.

Kandungan nilai kebaikan inilah yang menjadikan masing-masing esensi dalam alam bergerak secara teratur. Karena pengetahuan kebaikan Tuhan bersemayam secara intrinsik dan menjadikan mereka (para esensialis) secara persis mengetahui tentang fungsi dirinya masing-masing, dan pada akhirnya pengetahuan ini termanifestasikan dalam gerak dinamis yang terus menerus sehingga membentuk berbagai jenis metamorfosa alam.

Salah satu pendasaran kebenaran ini adalah jika nilai kebaikan tuhan diasumsikan tidak terkandung atau bukan dari pancaran nilai pengetahuan kebaikan ilahi dalam alam, maka secara bersamaan kita harus mengasumsikan ketiadaan realitas apapun termasuk diri kita. Karena Jika nilai kebaikan ilahiyah adalah sebab gerak dari munculnya semesta beserta proses-proses dinamis yang menyertainya, maka menghilangkan unsur ini dalam alam berarti sama dengan menghilangkan faktor sebab terhadap suatu akibat, dan hal ini jelas mustahil secara logis, karena segala sesuatu yang tidak memiliki wujud mandiri sebagaimana alam dan manusia maka keberadaannya adalah sebagai akibat, dan akibat selalu bergantung pada sebab. Jika seluruh esensi termasuk manusia adalah akibat maka menghilangkan sebab keberadaannya berarti meniadakan dirinya secara mutlak, sehingga ia (esensi) menjadi lenyap dalam ketiadaan mutlak, Padahal disatu sisi jelas bahwa kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa diri kita eksis sebelum menilai dan melakukan pengamatan tentang eksistensi lainnya.

Namun, pada tataran manusia yang berbeda dengan esensi alam lainnya, nilai kebaikan ini tidak muncul semata-mata secara instingtif seperti halnya entitas lain selain manusia, sebab manusia memiliki keunikan tersendiri terutama dalam konteks kualitas daya jiwanya yang memiliki potensi akal untuk merancang, menciptakan, mengetahui dan bertindak sesuai dengan kualitas akal budi dan ruhaninya tersebut. Pada tahapan akal budi yang mencerminkan kualitas daya jiwa manusia inilah kualitas dan intensitas gerak penyempurnaan manusia ditentukan.

|

| Source : Google |

Jika mengacu pada penjelasan awal kita tadi, bahwa setiap esensi secara intrinsik mengandung nilai pengetahuan ilahiyah yang menggerakkan segala sesuatu, maka nilai intrinsik pada manusia adalah daya jiwa atau ruhaninya. Oleh karena itu gerak menyempurna manusia sangat tergantung pada pendayagunaan elemen ini. Dari sini apabila kita ingin menyatakan elemen intrinsik pada manusia serta hubungannya dengan agama dalam bentuk pemilahan-pemilahan, maka akan terdapat tiga statement pokok :

Pertama: daya ruhani adalah nilai intrinsik yang terkandung pada manusia sebagai konsekuensi dari pancaran nilai pengetahuan kebaikan ilahiyah agar darinya manusia dapat bergerak, berpikir, berkehendak, dan menyempurna, untuk menuju kepada Tuhan, karenanya daya jiwa ruhani dan akal ini adalah pemberian pokok (kodrati) dariNya.

Kedua: bahwa kedua elemen ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya kebebasan, baik itu kebebasan berpikir, berkehendak dan sekaligus menggerakkan dirinya. karena pendayagunaan potensia akal hanya akan efektif jika ia sendiri bebas. Selanjutnya jika kebebasan yang mengantarkan manusia untuk dapat melaksanakan apa yang telah menjadi kodrat pemberianNya, maka pemenuhan terhadap hak kebebasan adalah niscaya (pokok).

Ketiga: Jika kedua elemen intrinsik tersebut (jiwa ruhani dan akal) adalah unsur pokok pemberian Tuhan dan kebebasan adalah prasyarat yang harus ada untuk mendayagunakan unsur tersebut, maka hubungan manusia dan Tuhan melalui agama juga harus melalui hubungan intrinsik dan kebebasan manusia. Karena tidak mungkin Tuhan berhubungan dengan sesuatu diluar kodrat pemberiannya.

Berpijak pada tiga statement diatas, jelas bagi kita bahwa hak kebebasan bukanlah klaim manusia bagi dirinya, melainkan murni pemberian Tuhan agar esensi jenis ini dapat disebut manusia dan melaluinya hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan berlangsung. Dengan demikian tidak tepat bagi kita dalam konteks hubungan ini mengkonfrontir hubungan antara hak Tuhan dan hak manusia, karena perwujudan hak Tuhan ada dalam Hak kebebasan manusia yang juga diberikan olehNya. Karena itu kebebasan bukanlah klaim, melainkan kesadaran tertinggi manusia atas apa yang diberikan Tuhan terhadapnya.

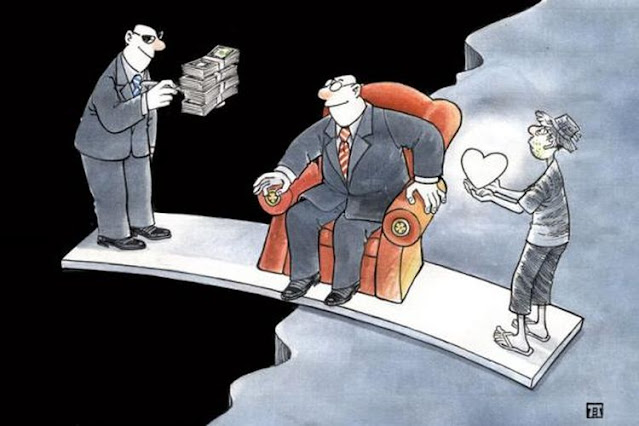

Namun dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak sedikit yang berpandangan bahwa manusia demi pencapaian kesempurnaan agamanya harus tunduk pada paksaan hukum dan harus ada otoritas Negara yang diyakini kebanyakan orang sebagai “para ahli waris nabi” yang menjalankan fungsinya sebagai “hakim tertinggi” yang memutuskan kesesatan hubungan suatu Individu dengan Tuhannya. Bahkan tidak cukup dengan hal itu, Pemimpin negeri syariah ini untuk mengefektifkan kehendaknya membentuk “satpam aqidah” untuk menjalankan pengawalan dan pengintaian spiritual individu. Meskipun tentu saja harus diakui terdapat jurang perbedaan yang jauh antara kinerja Nabi dan para pihak yang mengaku “ahli warisnya” ini, Nabi memutuskan segala sesuatu setelah berkomunikasi secara intensif dengan yang Maha Adil, Yang Maha Tahu, dan Yang Maha Kasih, sedangkan kini yang mengaku para “ahli warisnya” memutuskan cukup dengan legitimasi lembaga keagamaan sebagai sumber legitimasi yang diberikan kepada mereka sebagai penguasa agama dan diputuskan melalui sehelai surat Keputusan (SK) kesesatan.

Belum cukup dengan hal ini, meskipun diakui terdapat perbedaan antara dirinya dan para Nabi, namun dorongan semangat yang luar biasa sera tumbuhnya rasa percaya diri yang begitu memuncak sekaligus diiringi kekhawatiran yang berlebihan tentang bencana aqidah, misalnya pemerintah terpaksa melarang perayaan tahun baru karena takut terkontaminasi aqidah non muslim. Suara mercon, terompet dan bahkan lantunan zikirpun baginya adalah ancaman nyata bagi kerusakan aqidah. Walaupun jika dilihat secara lebih teliti para pengawal aqidah ini beserta seluruh birokrasi di aceh bekerja berdasarkan hari dan kalender masehi, mereka bekerja dari hari senin sampai dengan jumat dan libur pada hari sabtu dan minggu. Kalau begitu apakah ini berarti simbol kerusakan aqidah seluruh pekerja di Aceh termasuk pengawal aqidah itu sendiri karena ikut penanggalan masehi?. ketakutan yang berlebihan akan rusaknya aqidah sehingga menggenaralisir seluruh manusia Aceh untuk tidak merayakan tahun baru adalah tanda yang jelas ketidakmampuan para pengawal aqidah untuk menilai secara spesifik aqidah personal.

Berdasarkan penjelasan tetang kebebasan, kemanusiaan dan pemaksaan otoritas terhadap dimensi agama individu seperti yang disebutkan diatas maka yang menjadi problem pokok adalah : apakah pemaksaan badaniah (fisik) berhubungan langsung dengan kualitas jiwa spiritual yang bebas dalam beragama?, mengapa kita begitu berani memenjarakan kebebasan yang diberikan Tuhan secara kodrati kepada manusia ? Padahal kita tahu bahwa kebebasan diberikan Tuhan agar manusia dapat menggunakan kebebasan tersebut karena murni sebagai pilihannya yang bebas untuk beragama. Dapatkah kebenaran diungkapkan tanpa adanya kebebasan? Jika pihak yang memiliki otoritas pelaksana Syariat Islam mengklaim dirinya paling benar, apakah kebenaran (yang diklaim) itu dapat diungkapkan jika mereka dibungkam, jika kebebasan mereka dicabut, jika mereka tidak punya kuasa atas diri mereka dan jika mereka tidak dilindungi oleh Negara?, kemudian apakah kebenaran dapat dinilai berdasarkan; karena suatu kelompok bebas berbicara dan menganut kepercayaannya karena dilindungi Negara maka itu disebut benar?, sedangkan pihak lain yang tidak dapat mengungkapkan pemikirannya tentang kebenaran karena dibungkam disebut tidak benar?