AGAMA, POLITIK DAN PENELANTARAN MANUSIA

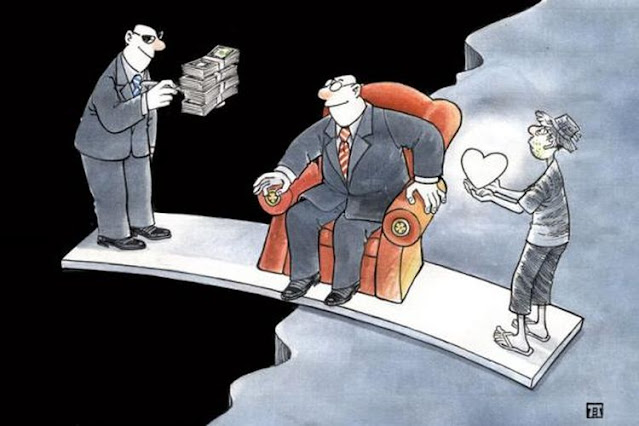

Di Aceh, manusia itu bukan dilayani, dilindungi, tetapi di telantarkan. Kehidupan manusia – manusia di Aceh sepintas terlihat bebas dan begitu leluasa, tetapi asalinya adalah dipaksa hidup dalam sebuah kamp besar. Dengan azas teritori tertentu bagi pemberlakuan sebuah hukum yang khusus, tidak boleh ada bioskop, tidak boleh merayakan pergantian tahun, fatwa haramnya musik, maka itu adalah sebuah kehidupan dalam kamp. Di setiap jam shalat SPBU tutup, menjelang magrib SPBU tutup, ketika magrib, lampu – lampu di warkop dimatikan, maka itu adalah sebuah kehidupan dalam kamp. Jadi, sebuah sistem operasionalisasi kekuasaan, relasi kekuasaan antara kekuasaan, politisi dan agamawan, telah menyebabkan warga – warga Aceh hidup dalam sebuah kamp besar, yaitu kamp konsentrasi agama dan politik. Ketika ada banyak hak kebebasan berkeyakinan dan hak kebudayaan warga yang dikekang, dipermasalahkan, tidak dipenuhi, maka manusia – manusia di Aceh telah ditelantarkan, nampaknya saja seperti dilindungi dan dilayani, padahal benar – benar ditelantarkan. Ketika kita berada dalam sebuah arena dimana agama dan semua otoritas yang melekat padanya sangat mendominasi, dan Tuhan tidak ada sama sekali disitu, maka itu bukan agama, itu adalah kejahatan, karena agama tanpa Tuhan adalah kejahatan.

Sekilas kita lihat, seolah – olah ruang publik di Aceh sehat dan aman – aman saja. Tetapi ketika berada dalam sebuah kamp, ruang publik apa yang sehat dan aman – aman saja ?, apakah ada ruang publik yang sehat dan berkualitas dalam sebuah kamp ?. Ruang publik yang sehat adalah ruang publik yang berkeadaban (civilize/citizenship), ruang ini di isi dengan segala kebebasan berekspresi baik maksimum maupun minimum, ruang publik yang sehat adalah ruang publik yang “ bebas dari” dan “bebas untuk”, bebas dari segala tekanan, bebas dari segala teror, bebas dari segala pembatasan. Sedangkan ruang publik di Aceh adalah ruang publik yang bebas untuk menekan, bebas untuk membatasi, bebas untuk meneror, karena dalam sebuah kamp konsentrasi, pihak – pihak yang merasa mewakili sebuah otoritas akan bebas melakukan apapun, karena mereka semua bebas dari segala konsekuensi.

Giorgio Agamben, filsuf kontemporer Italia, yang lahir pada 22 April 1942, dalam bukunya Homo Sacer, mengemukakan 3 tesis penting yang menggambarkan kondisi Aceh di atas yaitu:

1). Hubungan politik yang asali antara negara dan warga negara bukanlah perlindungan atau pelayanan, melainkan penelantaran.

Hubungan politik yang asali disini adalah hubungan yang sebenar-benarnya, bukan seperti yang dinampakkan kepada publik. Karena jika melihat yang nampak, maka seolah – olah ada perlindungan dan pelayanan, padahal secara tidak nampak, semuanya adalah penelantaran. Misalnya, pemerintah membantu banyak warga dan itu nampak terlihat, tetapi sejatinya ada banyak sekali yang ditelantarkan begitu saja tanpa pernah disentuh oleh negara dan kekuasaannya.

2). Tindakan fundamental negara sebagai sosok kekuasaan berdaulat adalah menghasilkan hidup telanjang sebagai elemen politik asali dan sebagai ambang batas bagi perbedaan antara keadaan alamiah dan keadaan beradab, antara zoe dan bios

3). Saat ini bukan ruang publik politik atau masyarakat berkeadaban (city) yang menjadi paradigma biopolitik kehidupan masyarakat, melainkan kamp.

Giorgio Agamben adalah filsuf yang mendalami pemikiran Walter Benjamin, Martin Heidegger, Carl Schmitt dan Aby Warburg. Belajar filsafat dan hukum di Universitas Roma. Tesis doktoralnya berisi pemikiran politik Simone Weil. Ia juga sempat belajar dari Martin Heidegger, terutama dalam kuliah-kuliah Heidegger tentang Hegel dan Herakleitos. Agamben telah mengajar di banyak universitas, terutama di Italia, Prancis, AS, dan Swiss, seperti Universitas Macerata dan Universitas Verona. Ia pun pernah menjadi Kepala Program di Collège Internationale de Paris dan menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Amerika Serikat dan menjadi dosen terhormat di New School di Kota New York. Agamben banyak menulis tentang teori-teori politik dengan menggunakan sudut pandang yang khas. Pemikirannya mempengaruhi wacana politik kontemporer di level internasional.

Dalam pemikiran Giorgio Agamben, kehidupan manusia dibagi kepada dua yaitu kehidupan alami (zoe) dan kehidupan politis (bios). Agamben mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan bacaannya atas pemikiran filsafat klasik (Yunani), Agemben membedah istilah “zoe” (istilah ini mengacu kepada sekedar keadaan hidup, seperti binatang, orang dan sebagainya), dan istilah bios (istilah ini digunakan untuk menyebut bentuk atau cara hidup yang khas pada seorang individu atau kelompok. Dengan kata lain, istilah zoe ini merujuk kepada kehidupan alamiah, sementara istilah “bios” secara eksplisit merujuk kepada bios politikos yang dipahami sebagai kehidupan politis (polis).

Mari kita bongkar, "Zoe", menurut Agamben adalah bahasa simbolik yang berarti kehidupan alamiah manusia dan binatang yang sekedar hidup, telanjang. Sedangkan "Bios", berarti cara hidup yang khas pada individu dan kelompok yang berkuasa (Bios Politikos). Masuknya Zoe ke Bios Politikos yang mempolitisasi kehidupan yang “Telanjang” menjadi “Modernitas”. Akhirnya Zoe dipolitisasi oleh Bios menuju ke Modernitas, dan berdampak pada “Politik memasuki dan melewati kegelapan gerhana tanpa henti”. Di Aceh, persis seperti tesis Agamben ini, kehidupan yang dihadrikan adalah kehidupan telanjang, daripada kehidupan modernis/modernitas. Manusia – manusia dibiarkan sekedar hidup saja, tanpa diberikan, dipenuhi dan dilindungi segala hak kebebasan dan ekspresinya.

Selama ini, manusia memahami hidup adalah hidup dan politik adalah politik, kita tidak pernah mau tahu dan mungkin merasa tidak perlu tahu bahwa sebenarnya manusia menjalani hidup didunia dalam dua arena yaitu hidup yang biasa (kehidupan biasa) dan hidup tindakan (kehidupan politik). Politik dan Biologi (Biopolitik) adalah sebuah pemisahan hidup dari dunia kebutuhan manusia yaitu kebutuhan dasar (biologi) dan dunia yang berisi tindakan, penilaian dan keputusan (politik).

Pemikiran politik Agamben ini didasari pada pembacaannya atas buku-buku karya Aristoteles, seperti Politik, Etika Nikomacean. Pemikirannya juga berpijak pada tradisi Eksegetis teks-teks antikuitas muda dan teks-teks Abad Pertengahan. Dalam merumuskkan pemikirannya ini, pemikir yang banyak mempengaruhi Agamben adalah Martin Heidegger, Walter Benjamin, Michel Foucault dan Hannah Arendt. Homo Sacer (Sovereign Power and Bare Life) adalah salah satu karya utama Agamben yang diterbitkan oleh Stanford University Press tahun 1998, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Homo Sacer Kekuasaan Tertinggi dan Kehidupan Telanjang yang diterbitkan oleh IRCiSoD (2020).

Bercampur aduknya zoe dan bios, menyebabkan demokrasi modern di Aceh pun menghasilkan kehidupan telanjang (transisi terus menerus dari zoe ke bios) , artinya dalam proses tersebut, kita rentan mengalami kekerasaan dari sovereign (kekuasaan berdaulat), karena tentunya kita mendapat jaminan perlindungan hukum itu dalam konteks karena status kita sebagai bios politika (sebagai warga politis yang dijamin oleh hukum negara), sementara itu atas nama ‘keadaan darurat’, sosok sovereign bisa menagguhkan hukum dengan eksepsi. Artinya, Agamben beranggapan bahwa kita semua rentan menjadi homo sacer atau manusia yang dikorbankan untuk kedaulatan kekuasaan. Terutama relasi kuasa dalam kedaulatan kekuasaan keagamaan

Zona kehidupan manusia, antara yang alamiah dan yang politis, ada satu zona yang disebut dengan kehidupan telanjang, yaitu zona transisi terus menerus antara kehidupan alamiah dan kehidupan politis, arena ini dimainkan oleh sovereign power (kekuasaan tertinggi), dengan dimasukkannya zoe (alamiah) ke dalam polis (politik), menyebabkan terjadinya politisasi kehidupan oleh kekuasaan tertinggi sebagai penentu arah kehidupan manusia. Kehidupan yang telanjang adalah inti dari kekuasaan tertinggi, meskipun kadang itu tersembunyi. Kehidupan telanjang yang dimaksud disini adalah adalah kontrol kekuasaan terhadap tubuh ragawi manusia yang telah didisiplinkan tanpa diketahui oleh manusia, karena dia bekerja melalui serangkaian peraturan-peraturan yang nampak baik bagi manusia, namun yang terjadi sebenarnya adalah menelanjangi kehidupan manusia.

Penguasa adalah orang yang membuat keputusan atas dasar eksepsi. Agemben berpendapat bahwa terdapat paradoks dalam sovereignty, karena ia dapat berada di luar dan di dalam tataran yuridis sekaligus. bahwa sovereignty sendiri merupakan kekuasaan yang tidak tertandingi karena menempatkan diri sebagai representasi seluruh rakyat Sovereignty memiliki kekuasaan hukum untuk membatalkan validitas hukum. Dengan kata lain, paradoks tersebut dirumuskan seperti ini “hukum berada di luar hukum itu sendiri” atau “aku, sang sovereignty yang berada di luar hukum, menegaskan bahwa tidak ada apapun yang berada di luar hukum”. Artinya, soveregnty ini bisa membatalkan (menangguhkan) suatu hukum justru dengan hukum itu sendiri dengan eksepsi. Atas nama normalisasi ‘keadaan darurat’, sovereignty bisa mengambil alih tugas legislatif dan yudikatif, dan bisa melakukan kekerasaan. Dalam konteks ini, Agamben menggambarkan sebenarnya rezim demokrasi itu membentuk kontinuitas dengan rezim totalitarianisme.

Transformasi radikal politik menjadi dunia kehidupan telanjang, melahirkan adanya kamp konsentrasi. Istilah kamp dalam pemikiran Agamben, tidak hanya merujuk kepada pengertian literal, tatapi merujuk juga pada keadaan-keadaan di mana manusia menjadi semata-mata tubuh ragawi tanpa identitas politik, tanpa perlindungan hukum sehingga secara langsung dapat terpapar oleh kekerasaan.inti yang paling penting dari pemikiran agamben adalah bahwa rezim demokrasi itu punya kontinuitas menjadi rezim totaliter dan inheren dengan totaliteranisme. Inilah asalinya yang terjadi di Aceh dalam belasan bahkan puluhan tahun setelah deklarasi syariat Islam di Aceh sampai dalam berbagai perjalanan berikutnya syariat Islam hanya menjadi komoditas politik yang kemudian praktekkan kedalam sebuah kamp konsentrasi agama.

Ketika kita membaca realitas diatas ditempat kita, maka tesis Agamben tentang ‘penelantaran’menemukan relevansinya dalam konteks hubungan negara dengan warganya di Aceh. Tesis Agamben yang menyatakan “hubungan politik yang asali adalah penelantaran”, memang relevan untuk menjelaskan hubungan segala relasi kuasa di Aceh dengan warga yang dibatasi segala kebebasannya. Mereka menyandang status warga negara, tetapi tidak diperlakukan sepatutnya sebagai warga negara. Pemikiran Agamben ini sangat penting bagi kita untuk melihat sisi demokrasi yang masih banyak sekali kelemahannya, ketika demokrasi pada konteks tertentu juga tersandera kepada mayoritarisnisme yang selalu menjadi minor sebagai “sacer” korban, atau pihak yang selalu dikorbankan atas nama demi kedaulatan tertinggi yaitu relasi kuasa eksekutif, politisi dan agamawan.