ACEH SEBAGAI DONYA ADALAH ACEH SEBAGAI HAKIKAT BUKAN ACEH SEBAGAI SYARIAT

Teuku Muhammad Jafar Sulaiman,S.HI., MA

Berabad lalu, Diogene de Sinope , seorang filsuf Yunani yang lahir pada tahun 412 SM, menyatakan : “I am a citizen of the world” atau bahwa dirinya adalah seorang warga dunia. Selain Diogene, filsuf lainnya yang bicara tentang manusia sebagai warga dunia adalah Socrates, yang mengungkapkan kalimat : “ I am not Athenian but a citizen of the world”. Di Kemudian hari, hadir kaum Stoic yang mengembangkan ide Diogene dengan narasi kosmopolitanisme, yaitu bahwa setiap manusia dimasukkan dalam dua komunitas, komunitas lokal dimana mereka lahir dan komunitas dunia, sehingga seluruh umat manusia adalah saudara, seluruh umat manusia dapat hidup harmonis sesuai dengan hukum negara masing – masing dan dapat hidup dalam damai sebagai sesama tanpa hukum negara manapun, orang asing itu tidak ada, yang ada hanyalah manusia.

Dalam konteks sebagai Muslim, maka manusia hanya dapat hidup harmonis dengan hakikat dan tidak dapat hidup harmonis dengan syariat. Karena, syariat bersifat sangat lokalistik teritori dan manusia di ikat dengan teks yang sudah baku aturannya, tidak bisa fleksibel, sehingga hanya bisa berinteraksi dengan sesama Muslim, dan akan segera kaku ketika berinteraksi dengan komunitas agama lain diluar Islam, karena hubungan interaksinya dengan agama diluar Islam didasarkan pada aturan internal Islam yang tentu segera terbatasi, polanya tidak akan mungkin masuk kedalam hubungan yang terdalam.

|

| SOURCE : GOOGLE |

Sedangkan jika umat Islam hidup dengan hakikat, maka dia tidak diikat oleh teks, tetapi di ikat oleh sebuah otoritas spiritual yang levelnya diatas teks, sehingga sangat fleksibel, polanya tidak lagi berdasarkan halal – haram, tetapi sudah senang, cinta dan bahagia dengan manusia manapun, apapun agama dan kepercayannya. Manusia hakikat yang diikat dan disatukan oleh sebuah otoritas spiritual yang levelnya diatas teks, tidak lagi terbatas teritori dan lokalitas agama, tetapi sudah universal, karena otoritas spiritual yang bersumber dari kekuatan Islam yang paling murni yaitu jalur sufi, telah menjadi sebuah energi yang bisa diakses oleh siapa saja, kunci mengakses energi ini adalah tunduk, patuh dan mengikuti jalan dari otoritas spiritual ini, mengaksesnya tidak lagi menggunakan aturan teks, tetapi sudah aturan dari otoritas spiritual yang aksesnya dibuka kepada siapa saja yang bernama manusia, apapun agama dan kepercayaannya.

Bagaimana dengan Aceh ?

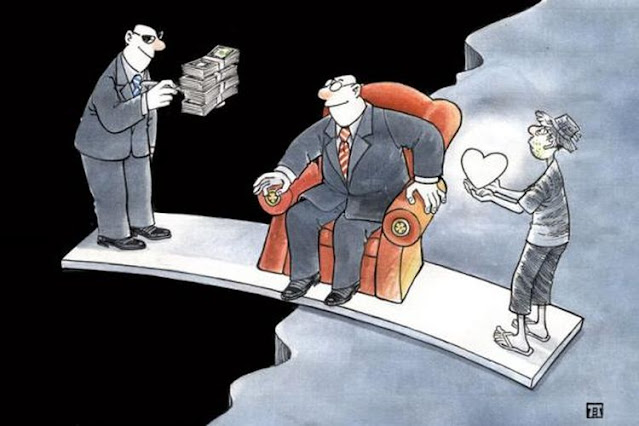

Perjalanan selanjutnya adalah pengidentifikasian Aceh ini sebagai apa, apakah Aceh sebagai syariat atau Aceh sebagai hakikat. Jika Aceh sebagai syariat, kita sudah belajar banyak dan sudah melihat bagaimana perkembangan Aceh dalam 23 tahun terakhir. Syariat hanya menjadi komoditas politik, hanya menjadi alat politik yang ujung-ujungnya adalah kekusaan. Lalu bagaimana dengan hakikat ?, Aceh melalui tangan kekuasaan yang dipengaruhi oleh kedengkian para agamawan punya sejarah memusuhi hakikat, sehingga kehidupannya hancur dan porak poranda, kehidupan Aceh sebagai sebuah bangsa pun senantiasa selalu berada dalam pertentangan, kekisruhan, padahal hakikat adalah keimanan tertinggi yaitu beriman dan tunduk pada sosok otoritas spiritual, bukan tunduk kepada teks tanpa pernah tahu dan kenal sosok pemilik otoritas spiritual. Hakikat, kebenarannya di uji bukan lagi dengan teks, tetapi dengan kepastian dan kekeramatan, sedangkan teks diuji juga dengan teks, sehingga selalu muncul pertentangan dan jauh dari keharmonisan.

Hakikat itu mempertemukan manusia, syariat memisahkan manusia. Jika sebagai syariat, maka kita tidak akan pernah menemukan apapun, karena semua yang tidak berbau agama adalah “donya bandum”, tidak ada Tuhan disana, semua diukur dengan hitungan- hitungan teks agama. Sedangkan hakikat, jika tidak ada Tuhan, maka apapun yang engkau kerjakan sekalipun itu aktifitas agama, maka itu adalah aktiftas dunia, bukan akhirat, sekalipun engkau berada di dalam masjid, sekalipun engkau sedang mengaji, atau sekalipun engkau sedang berpuasa, jika tidak ada unsur Tuhan, jika tidak ada cahaya Tuhan disana maka itu adalah dunia.

Aceh Sebagai Donya

Barangkali, sebagai Aceh, kita sudah terlalu lalai dengan syariat, terlalu lalai dengan agama, sehingga lupa ber Tuhan, sehingga lupa pada hakikat keberadaan Aceh sebagai Donya. Aceh sebagai Donya adalah Aceh sebagai bagian dari dunia dan sebagai pusat bagi dunia. Bisakah Aceh menjadi pusat bagi donya (dunia) ?, ini sebuah pertanyaan yang sangat ambisius, sejatinya Aceh pernah punya kesempatan itu, yaitu pelaksanaan syariat Islam yang telah berlansung kurang lebih 23 tahun. Dengan implementasi syariat Islamnya, Aceh bisa memproduksi satu norma baru yang bisa dipakai oleh dunia, seperti dengan syariat Islam bisa menjaga sumber daya alam, dengan syariat Islam bisa menjamin dan memenuhi segala aspek kebebasan beragama, dengan syariat Islam bisa mewujudkan kesejahteraan, namun itu semua tidak terjadi dan kita tidak bisa berharap banyak lagi, selain Syariat Islam hanya menjadi komoditas politik kekuasaan.

Kini, harapan satu-satunya bagi Aceh untuk bisa menjadi sebagai donya adalah kembali ke hakikat secara menyeluruh, kembali kepada spirit Hamzah Fansuri yaitu “Pergi Ke Ka’bah Mencari Tuhan, akhirnya di dapat didalam rumah”,

Hamzah Fansuri di dalam Makkah

Mencari Tuhan di Bayt al-Ka’bah

Di Barus ke Qudus terlalu payah

Akhirnya didapat di dalam rumah

semuanya ada dirumah kita sendiri dalam makna hakikat spiritual, tidak ada di Arab atau di Mekkah.

Aceh sebagai donya, adalah juga Aceh sebagaimana dunia berkembang, Aceh akan susah menjadi “sebagai Donya” jika masih “sebagai syariat” dan akan menjadi sebagai Donya jika “sebagai hakikat”. Manusia adalah komunikasi dunia, semua bicara bagaimana membentuk peradaban yang bisa menyatukan manusia.

Bisakah dengan syariat Islamnya Aceh berkata “ I am Citizen of The World” ?, jawabannya sangat sulit, karena manusia lain di identifikasi dan dihargai berdasarkan identitas agama, bukan sebagai manusia yang sama-sama menghuni bumi, dan manusia lain juga dilihat dengan semangat etno nasionalisme yang sangat berlebihan, dunia seperti ini adalah dunia “fasis” yang sudah lama ditinggalkan manusia, namun kita terus menghidupkan ini.

Dalam hidup manusia ada yang namanya “unlimited belief”, sebuah bangsa yang maju adalah bangsa yang warganya punya unlimited belief, warga yang tidak membatasi untuk mengetahui apapun, termasuk mengetahui dunia sedang ke arah mana sekarang dan mengikuti segala perkembangan dunia sebagai manusia, bukan sebagai agama, bukan sebagai kepercayaan. Aceh sebagai donya adalah Aceh yang punya warga yang tidak membatasi diri untuk mengetahui kebenaran dan tidak membatasi diri untuk tidak menjadi sebagai donya (dunia). Kebalikan dari unlimited belief adalah limited belief, membatasi kepercayaan, membatasi diri, bahwa itu adalah Barat, bahwa itu bukan budaya kita, bahwa itu bukan kebiasaan kita, kita punya kekhususan yang tidak bisa diganggu, padahal kita hidup sebagai manusia, tidak sebagai suku, tidak sebagai agama, tidak sebagai kepercayaan.

Aceh sebagai donya adalah, sebagaimana dunia, begitulah Aceh. Dia tidak diukur dari seberapa taat menjalankan agama, tetapi diukur dari seberapa taat menjaga martabat manusia dan membebaskan manusia dari segala kebodohan karena ketidak tahuannya. Sulit sekali menjaga martabat manusia dengan syariat, namun sudah pasti sangat mudah menjaga martabat manusia dengan hakikat.